Гладков, как говорят, породил канон производственного романа, был хвалим и ценим в советское время (как всегда, не без оговорок), ныне же практически похоронен под грудой стереотипов о советской литературе, в которой поднимают то завод, то колхоз, борются с вредителями и целомудренно провожают девушек домой.

Однако попытка чтения без предубеждений открывает перед нами текст, написанный о страхе перед разрушающимся миром, текст, ключом к которому служит одна тема, а именно тема детства и семьи.

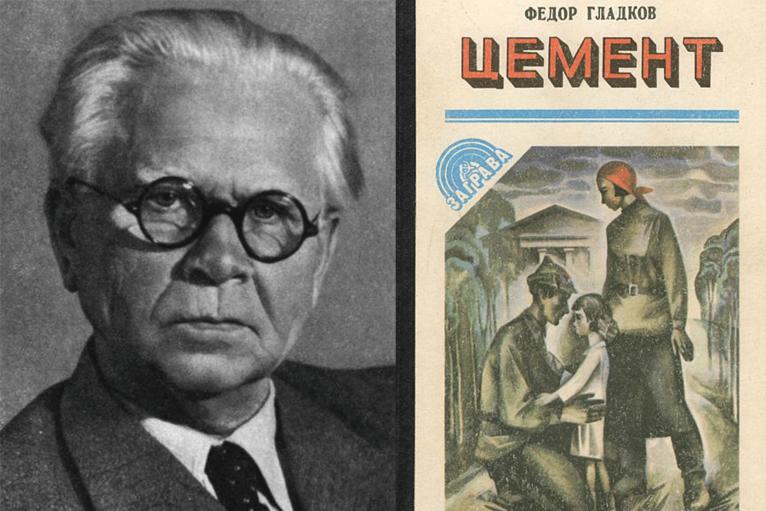

Среди моих знакомых не так много таких же страстных поклонников романа Фёдора Гладкова «Цемент» (1925), в то время как это удивительное произведение может подкинуть немало интересных образов и поводов к размышлению.

О чем должен говорить производственный роман – вестимо, о производстве. Разумеется, у Гладкова про завод в упадке рассказано с болью и подробно, про планы возрождения рассказано с воодушевлением и тоже подробно, и, казалось бы, все с этой книжкой хорошо, она исчерпала свой потенциал советской классики, и не читать бы ее никогда, но...

Ранее я рассказывала про антологию Д. Быкова «Маруся отравилась», в которой на материале беллетристики 20-х дано обоснование неизбежной депрессии НЭПа. Быков в своих размышлениях составителя говорит интересную вещь: в литературу этой эпохи плохо вписывается детская тема. Разруха, голод, изматывающий труд – всё это только внешние причины «бесплодия» героев.

Главный герой романа возвращается домой после Гражданской войны и трехлетнего отсутствия. Вернуться он надеется к любящей жене Даше и их дочке Нюрке. Идиллические представления Глеба о домашнем очаге достаточно консервативны. Однако этим представлениям предстоит столкнуться с неожиданной и пугающей реальностью: дочка живет в детском доме, так как ее мать слишком занята работой, по большей части политической. Образ жизни, который Даша может предложить своему возвратившемуся супругу, для нее является единственно возможным. Глебу же оказывается трудно разобраться с происходящим, вместо очага он находит разоренное гнездо. Дальнейший «производственный» сюжет мы можем рассматривать как внешние попытки стабилизировать внутренний хаос, как сублимацию нерастраченной эмоциональной энергии в трудовом порыве. Любовный конфликт так и остается неразрешенным, семья окончательно распадается после смерти ребенка, поэтому труд остается последним полем самореализации героев.

Положение женщины в романе показано на стадии перехода от традиционного представления о женщине матери и хранительнице домашнего очага к новой активной социальной и политической роли. Женщины рвутся к получению образования, однако эти задачи несовместимы с исполнением прежних функций: «Через ячейку и клуб сколотили две группы по ликвидации неграмотности, и когда открыли занятия – за столами оказались только одни женщины. <…> Дело не в том, чтобы научиться писать и читать, а в том, что это – начало большой работы над собою. Это открывает перед ними двери к государственной деятельности. Знание – большая сила: без знаний нельзя управлять страной. Женщины хлопали в ладоши и чувствовали себя больше и лучше, чем дома, умнее и богаче, чем с детьми и на кухне...»

Нормы, регулирующие отношения мужчин и женщин, претерпевали изменения, которые не могли не отразиться на отношении к рождению детей и их воспитанию. Даше как героине, воплощающей «новую женщину», противопоставлена Мотя Савчук, её подруга. Мотя – воплощение попранного материнства, гибель всех детей Моти может показаться гиперболой, если бы не соответствие историческим реалиям. «Ведь были у меня дети, и я была богатая мать...» – говорит она Глебу. – «Где они, Глеб Иванович? Зачем я такая живу?» Судьба Моти в романе оставляет надежду на будущее: Мотя ждет ребенка, её мечта о новом материнстве может сбыться, и именно она, а не прогрессивная Даша, носит в себе будущее нового мира. Примечательно, что если Мотя страдает от бездетности, то её мужа Савчука угнетает безработица и распад завода, о чем он и сообщает Глебу при первой их встрече в романе. Схематичность изображения героев критики упоминали среди художественных недостатков романа, но таков уж был канон, который уже к концу 20-х начал отказываться от индивидуальностей в пользу героев-функций.

Условны также и образы детей в романе. В детдоме воспитанники поют: «Вставайте, дети обновленья, / Всех стран свободные юнцы!» Этот призыв к активным действиям, вполне созвучный революционному пафосу, вступает в конфликт с содержанием «Цемента», так как дети не только не «встают» и не «объединяются», но показаны пассивными жертвами наступившей разрухи. При этом Нюра, дочь главных героев, при первом знакомстве показана как маленькая личность с характером и психологией: она видит отца и не узнает, говорит, что это не папа, а красноармеец. Физическое угасание ребенка сопровождает и угасание его индивидуальности, видя мать в последний раз, она не разговаривает и смотрит равнодушно, она оказывается выключена из происходящего вокруг. Образ Нюры, как и других детей в романе, вписывается в образ «жертв обновленья», не дается не только психологических характеристик, но стираются половые различия, утрачивается само человекоподобие, которое подчеркивается «растительным» сравнением: «На веранде спелыми дыньками зрели на солнце головенки ребят, а лица их издали казались мертвенно-исхудалыми. Кто они – мальчики? девочки? – не поймешь: все в длинных серых рубахах.» Глеб видит, как дети копошатся в земле и навозе, ищут еду, и это вызывает ряд ассоциаций с животными. Глеб говорит, что дети могут «передохнуть» от голода, как передохнуть может скот, к примеру. Тема детства выстраивает особую мифологию жертвенности, которая вписывается в соцреалистический миф.

Нюра умирает в детдоме от голода, при этом её постепенное угасание наблюдает мать и отчетливо осознает, однако в её душе любовь материнская (индивидуальная) заменяется на любовь к товарищам и к их общему делу: «пожертвовать Нюркой, переступить через нее не было сил. Мать готова была предать революционерку. И только муки товарищей и страшная и прекрасная смерть Фимки ослепила ее душу и погасила неотступный образ дочурки. И она не мыслью, а всем существом постигла тогда, что есть другая, более могучая любовь, чем любовь к ребенку, – и та любовь открывается человеку в последний, смертный час.» Такие вот дела, замах аж на святое – материнскую любовь! (Стоит отметить, что святость этого чувства отрицалась прежде – скажем, философом Владимиром Соловьевым.)

Гибель детей в ходе тягот революционной борьбы объясняется в русле риторики, согласно которой это лишь необходимые жертвы, которых невозможно избежать на пути к светлому будущему. Дети, оставленные своими родителями, существуют в нечеловеческих условиях, гибнут от голода и болезней, и государство не может взять на себя полную ответственность за них. Мертвый ребенок, которого Сергей Ивагин видит у набережной, не может не быть воспринят как тревожный метафорический сигнал, зашифрованный автором, который, разделяя идеологию строительства нового мира, не может вполне оправдать жертвы, принесенные на его алтарь. «Внизу, под отвесной стеной массивов плескались и хлюпали волны и высоко взлетали зелеными грохочущими фонтанами. Под стеной была высокая площадка для причала катеров, и наплески волн мыли и шлифовали бетон. <…>

У самой стены, прибитый к мусору и водорослям, лежал трупик грудного младенца. Головка повязана белым платочком, ноги – в чулочках, а ручек не видно: заботливо запеленаты в белую простынку... Трупик был свежий, и восковое личико – спокойно, совсем живое, как во сне. Тут, между каботажами, – тихо, и волны плескались навстречу друг другу, отраженные бурей. Почему трупик младенца так бережно положен на водоросли? Откуда этот младенец? На нем еще не остыла теплая рука матери: и я этом платочке, и в спеленатых ручках, и в крошечных чулочках в обтяжку... <…>

Сергей стоял над трупиком и никак не мог от него оторваться. ... Стоял и смотрел бездумно, с болью, с изумлением и скорбью в глазах. И сам не слышал, как говорил:

– Так должно и быть... Трагедия борьбы... Чтобы родиться вновь, надо умереть...»

Сергей Ивагин, размышляющий об этом, не может похвастаться пролетарским происхождением, так что его бы скорей сочли за крамольщика.

Мы никогда не узнаем, как Гладков в душе относился к «трагедии борьбы» и её жертвам, но в романе о восстановлении завода он уделил им достаточно почётное место. Писатель, особенно русский писатель, неизбежно задумывается о смысле происходящего вокруг. И Гладков в «Цементе», при всей его схематичности, при всей упрощенности, поднимает вопрос о цене, уплаченной за Гражданскую войну. Почти как автор антиутопии он изображает детей, которые безропотно умирают, вянут, как цветы, в то время как их родители все свои силы бросают в топку истории.

«Цемент» – не изысканное чтение для любителей сложной прозы. И в то же время читать этот простой роман необходимо как минимум для понимания советского искусства. ■

Дарья Куликова

Комментарии (0)